児童扶養手当制度

児童扶養手当とは

父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の3月31日まで(心身が一定の障がいの状態(特別児童扶養手当の支給対象等)にある場合は20歳未満)の児童(※1)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人です。いずれも国籍は問いません。

【条件】

- 父母が婚姻を解消した児童

- 父又は母が死亡した児童

- 父又は母が重度(国民年金・厚生年金の障害等級1級程度)の障がいの状態にある児童

- 父又は母が生死不明の子児童

- 父又は母が1年以上遺棄(※1)している児童

- 父又は母が母又は父の申立てにより、保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)

- 父又は母が1年以上拘禁されている児童

- 婚姻によらない(未婚)で生まれた児童

- その他、棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

(※1)遺棄とは、父または母が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務をまったく放棄している状態をいいます。父または母が単身赴任や入院等のため別居している場合、また仕送りがある場合や児童の安否を気遣う電話や手紙等があるときは、監護意思があると考えられ、遺棄に該当しません。

上記に該当しても次のような場合は、原則として手当は支給されません。

-

対象となる児童が

イ 日本国内に住所を有しないとき

ロ 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき

ハ 父又は母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障がいの状態にある場合を除く)

(注)事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生活費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。 -

申請をする父、母または養育者が

イ 日本国内に住所を有しないとき

ロ 平成15年4月1日現在、既に受給要件に該当してから5年が経過して手当の請求をしていないとき(父子家庭の父を除く)

2.児童扶養手当手続きの流れ

必要な書類を確認・相談のうえ手続きをしてください。認定・却下については、請求してから約2、3か月かかります。手当は受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。なお、代理の人では申請は受付けておりませんので、必ず本人が申請手続きを行ってください。

| 必要書類等 | 内容詳細 |

|---|---|

| 1 戸籍謄本 | 申請者と児童の現在の状況及び事由発生年月日がわかるもの(離婚日の記載のあるもの等) |

| 2 預金通帳(普通預金) |

金融機関名、支店名、口座番号のわかるもの(申請者名義のもの) ※公金受取口座を利用する場合は不要です。 |

|

3 「マイナンバーカード(個人番号カード)」 もしくは 「通知カード」 |

|

| 4 その他 (必要な場合) |

|

- 毎年、8月に現況届の手続きが必要となります。

この手続きをしなければ11月分以降の手当の支払が差し止められます。

(参考)児童扶養手当法第15条、行政手続法第13条第2項第4号 - 新規申請時の内容と変更が生じた場合には、各種届出が必要となりますので、必ず、連絡してください。(住所・氏名の変更、監護する児童の数の変更、同居の扶養義務者の転出入等)

- 和歌山市外へ転出される場合には、転出の手続きが必要となります。

- 婚姻等(※事実婚を含む)により受給資格喪失の場合にも届出が必要です。届出がない場合の手当は不正受給となり、全額返還していただくことになります。※事実婚とは 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していることを基本とし、原則として同居していることを要件としたうえで、同居していなくとも、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には「事実婚」が成立しているものとします。

3.手当支給額及び所得制限限度額

(1)手当支給額(下記の金額は、令和7年4月時点のもので、変更される場合があります。)

(注)手当支給額は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

(1)本体額 令和7年4月分~

全部支給:月額46,690円

一部支給:所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円単位の額になります。具体的には次の算式により計算します。

<一部支給の場合における手当月額の計算方法>

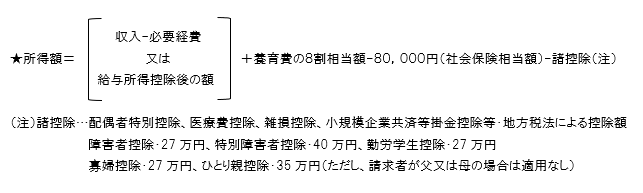

*本体額=46,680円―[(★所得額―(※)所得制限限度額)×0.0256619 ※10円未満四捨五入]

(注)所得制限限度額は、【表1】に定めるとおり扶養親族等の数に応じた全部支給の所得制限限度額をいいます。

(2)第2子以降加算額 令和7年4月分~ 全部支給:月額11,030円 一部支給:所得に応じて月額11,020円から5,520円まで10円単位の額になります。具体的には次の算式により計算します。 〈一部支給の場合における加算月額の計算方法〉 *第2子以降加算額=11,020円―[(★所得額―(※)所得制限限度額)×0.0039568 ※10円未満四捨五入]

(注)第2子以降加算額の「★所得額」、「(※)所得制限限度額」は本体額の算式と同じです。

(2)所得制限限度額

児童扶養手当は、所得による支給制限があります。

受給者本人または配偶者及び扶養義務者(同居する親族)の前年の所得額により

- 全部支給

- 一部支給

- 全部支給停止

に分かれます。

前年の所得額が【表1】の限度額以上である場合は、その年度の手当は全部または一部が支給停止となります。

| 扶養親族数 | 請求者本人 全部支給 | 請求者本人 一部支給 | 扶養義務者等(注) |

|---|---|---|---|

| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |

| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |

| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |

| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |

| 4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |

| 5人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |

| 所得制限 加算額 |

老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき 10万円 特定扶養親族 1人につき 15万円 |

老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき 10万円 特定扶養親族 1人につき 15万円 |

老人扶養親族 (扶養親族等と同数の場合は1人を除き) 1人につき 6万円 |

(注)配偶者又は請求者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等 世帯分離をしていても同じ住居に居住する場合を含む)

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある方についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。

- 本人の場合は、

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族1人につき15万円 - 扶養義務者等(注)の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

【表の見方】

養育者で受給される場合も「本人」の所得制限となります。

実際の取り扱いは地方税法上の控除について、定められた額を控除した後の所得額で決まります。

(3)手当の支払等について

受給資格及び所得要件について認定されますと、申請した月の翌月分から支給されます。

手当は、受給者の指定した金融機関の口座に、資格が認定された後、支払月の前月までの分が振り込まれます。

手当の支払は、奇数月に各2か月分を支給します。支払月の11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、順次繰り上がっての支払いになります。(振込は各金融機関によって前後する場合があります。)

(4)手当の一部支給停止について

手当の支給開始から5年を経過した等の場合は、手当額の一部支給停止措置を行うことになります。

ただし、次のいずれかの状況を確認できる書類(一部支給停止適用除外事由届出書+添付書類)を提出し

ていただければ、従来どおり手当を受けることができます。

1.就業している。

2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。

3.身体上又は精神上の障がいがある。

4.負傷又は疾病等により就業することが困難である。

5.あなたが監護する子供又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要

があるため、就業することが困難である。

(注)なお、対象となる受給資格者には、事前に通知します。

4.児童扶養手当と公的年金等との併給について

公的年金等(*1)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません(*2)。

(*1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

(*2)公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。

そのため、公的年金等を新たに受給する場合は、こども家庭課で手続き[公的年金給付等受給状況届、公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)等の提出]を必ず行ってください。

公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、市区町村への手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うようご注意ください。

〇児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

〇支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

5.適正な受給のための調査等

児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。受給には、さまざまな要件があります。

| 項目 | 要件 |

|---|---|

| 児童扶養手当を適正に支給又は受給のために |

|

| ご提出いただいた書類又は資料等の審査及び調査 |

|

受給資格があるのか(同居している方や生計を維持している方の有無など)、または収入の状況などについて、質問や調査の実施、および書類等の提出を求める場合があります。

具体的には、住居の賃貸借契約書の写しや、預金通帳を見せていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。

| 項目 | 要件 |

|---|---|

| 児童扶養手当について質問や調査等に応じていただけない場合 |

|

| 必要な書類などを提出いただけない場合 |

|

| 偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合 |

|

6.付記

下記の場合は、各種届出が必要です。

| 各種届出 | 内容詳細 |

|---|---|

| 児童扶養手当資格喪失届 |

なお、悪質と思われる場合には、法に基づき対処する場合があります。 |

| 児童扶養手当変更届 |

|

| 児童扶養手当転出届 |

|

| 児童扶養手当証書亡失届 |

|

| 児童扶養手当支給停止関係・発生・消滅・変更届 |

|

| 公的年金給付等受給状況届 |

|

この他にも届出が必要な場合もありますので、請求の手続きやこの制度の仕組みなど、詳しくは下記までおたずねください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地

電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()