「定額減税しきれなかった方への給付金」(不足額給付)

「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)とは

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

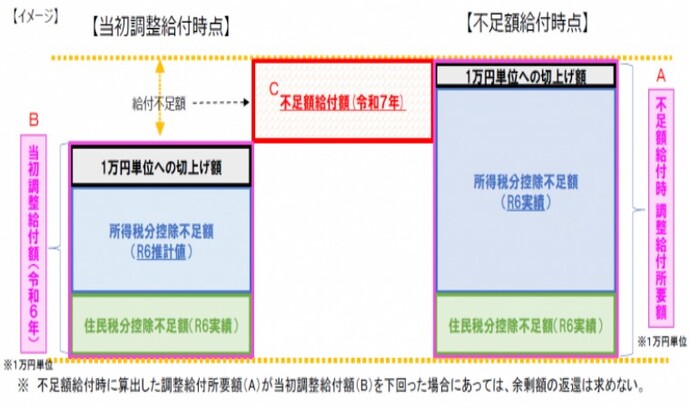

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

・現時点では、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定していないことなどから、具体的なお問い合わせ「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできませんので、ご了承ください。

・令和7年度の個人住民税が決定された以降(令和7年夏頃)に実施する予定です。詳細につきましては、詳細が決まり次第、ホームページや市報でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

不足額給付の概要

当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。

不足額給付の対象者

令和7年1月1日に和歌山市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1.」または「不足額給付2.」に該当する方

※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。

不足額給付1.

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

例1 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)

【解説】令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付は3万円であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が4万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となり、調整給付(実績)は4万5千円となった場合、調整給付の3万円と調整給付(実績)4万5千円の差額である1万5千円が不足額給付として給付されるが、端数は1万円単位で切上げされるため、2万円が不足額給付として給付されます。

例2 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)

【解説】令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税、調整給付ともに0円だった者が、就職等により、令和6年所得税額が6万円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度分住民税が発生していないことで、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。

例3 税の更生(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

【解説】令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が4万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が4万円のため、調整給付は0円であったが、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が3万円に減少した場合。

本ケースでは、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円、不足額給付時の調整給付額は1万円となり調整給付0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。

例4 令和6年中に扶養親族が増えた場合

【解説】令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人)×3万円)となるが、その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額が12万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合。

本ケースでは、令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、定額減税額が9万円で調整給付は3万円に対して、令和6年の所得税額(実績)が6万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は6万円となる。これより、調整給付3万円と調整給付(実績)6万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。

(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。

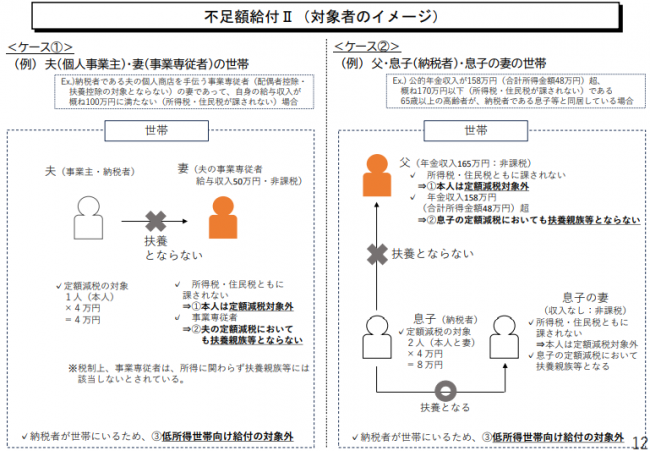

不足額給付2.

「不足額給付1.」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方

1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】

上記の要件すべてを満たす、次の(1)(2)

(1) 青色事業専従者、事業専従者(白色)

〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。

(2) 合計所得金額48万円超の者

〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

不足額2. 算定対象となるかどうかを下記フローチャートから確認できます。必ず給付金が支給されるということではありません。参考として御覧ください。

給付額

不足額給付1.

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

不足額給付2.

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の支給手続きについて

対象となる方へは、ご案内をお送りする予定です。

詳細や手続きの時期については、内容が決まり次第、本ページの更新や広報誌などによりお知らせいたします。

よくある質問

下記の「よくある質問」は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」を加工して作成しています。下記ホームページもご参照ください。

よくある質問

Q1.不足額給付を受けるために、確定申告は必要ですか。

「不足額給付のため」という理由だけで確定申告が必要になることはありません。

給与や年金の源泉徴収票に「控除済額」と「控除外額」が記載されている場合、必ずしも確定申告等を行わなくても、定額減税額の精算(もし不足額給付の対象になる方であればその処理)は行われます。

ただし、他の事情(不足額給付を除く)により確定申告が必要な場合もありますので、確定申告に関する詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。

なお、税務署で不足額給付に関する問い合わせはできません。

Q2.不足額給付の開始はいつごろからになりますか。

令和7年度個人住民税が課税される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績額を確定した後、当初給付では不足があった場合に追加で給付されます。令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定する必要がありますので、具体的な支給時期等は、決まり次第ホームページや市報にてお知らせします。給付は、令和7年度個人住民税が課税される市区町村から支給されます。

Q3.令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付(不足額給付)はどうなるのでしょうか。

子どもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、令和6年6月以降に市区町村から支給された当初調整給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。

※確定申告を行わない給与所得者の方においては、令和6年度の年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。

※個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。

Q4.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0です。不足額給付の支給はありますか。

所得税、個人住民税の所得割ともに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件等に該当する方のみが対象になるため、原則として本人から書類の提示(申請)が必要になります。具体的な支給時期等は、決まり次第ホームページや市報にてお知らせいたします。

※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。

Q5.令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0です。(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)不足額給付の支給はありますか。

原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象としています。

※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。

Q6.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われました。どのように受け取れば良いですか。

現時点では、具体的な手続方法等が決まっていないため、ご案内することができません。詳細が決まり次第、市報や市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

Q7.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。

控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。

(対象とならない場合の例)

・令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方。

・源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。

現時点では、ご自身が対象となるか等の個別の質問にはお答えできません。

詳細が決まり次第、市報や市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

Q8.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。

所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

Q9.令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができました。住民税の定額減税はどうなるのですか。

令和6年度個人住民税から控除されています。

Q10.令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に和歌山市へ転入し、令和7年1月1日時点で和歌山市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのですか。

令和7年1月1日時点で和歌山市に住民登録があった場合、不足額給付は和歌山市から給付します。

Q11.昨年、子供が生まれて扶養親族が増えました。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っていますが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていません。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのですか。

令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付します。

令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、調整給付金(当初給付分)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。

なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定しますので、追加の給付はございません。

Q12.退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)の対象ではなかったのですが、今年度実施される調整給付金(不足額給付分)は受け取ることができるのでしょうか。

令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、調整給付金(不足額給付分)の対象となります。令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付について(調整給付)

給付金に関するお問い合わせ先

和歌山市物価高騰重点支援給付金に関するお問合せ、相談は、次のフリーダイヤルをご利用ください。

不足額給付についての支給時期等の詳細は現時点では未定のため、支給対象者となるか等、本ホームページ以上の具体的なお問い合わせについてのお答えはできかねますのでご了承ください。不足額給付について、具体的な質問への回答については、令和7年8月以降に対応可能となる予定です。

電話番号(フリーダイヤル):0120-969-861 (和歌山市物価高騰重点支援給付金コールセンター)

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)

関連リンク

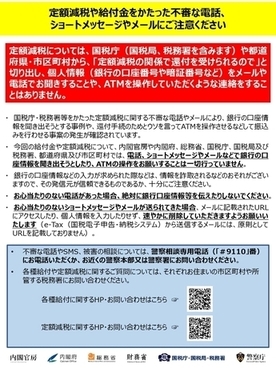

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!

市や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地

電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()